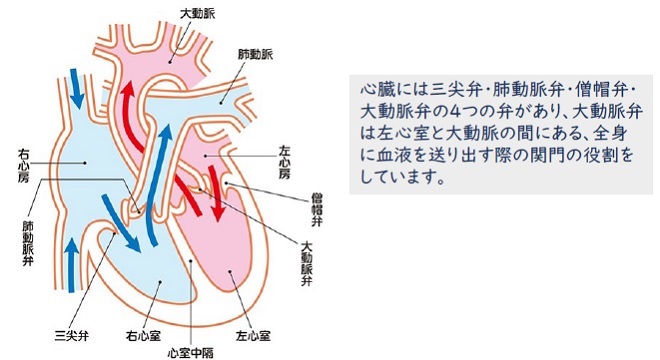

心臓の弁の一つである大動脈弁が固くなり、きちんと開かなくなる病気です。

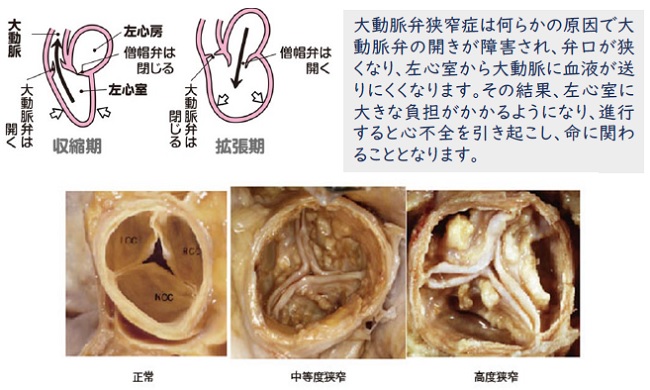

大動脈弁は心臓の収縮に合わせて開き、左心室から大動脈に血液を送り出し、拡張に合わせて閉じます。

大動脈弁狭窄症を引き起こす原因は主に3つあります。

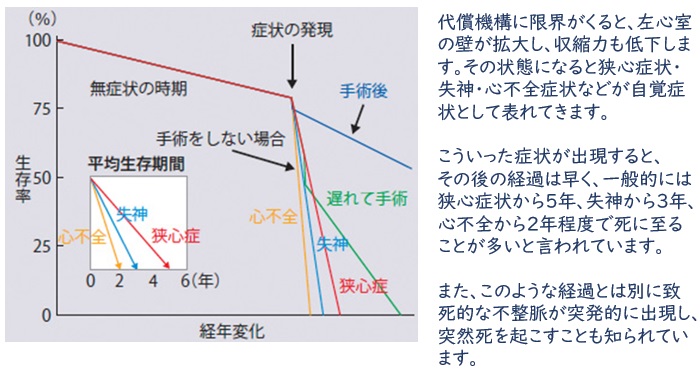

大動脈弁狭窄症になっても、すぐには症状が出てきません。

左心室から血液が流れにくくなりますが、左心室の筋肉が分厚くなり(心筋の肥大)、ポンプ機能を維持しようとする代償機構が働くので、症状が出てこないのです。

・聴診器を当てると、収縮期雑音という特有の心雑音が聴取できます。

血液が大動脈に送り出される際に、狭窄しているところを通過することで乱流が生じることが原因です。狭窄の程度が進むほど心雑音は大きくなります。

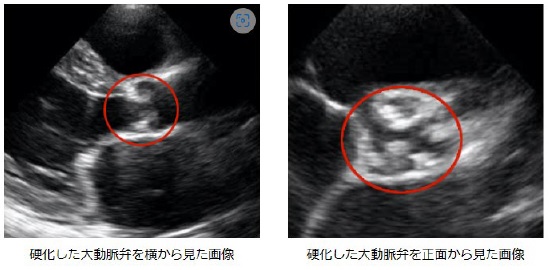

・聴診で大動脈弁狭窄症が疑われた場合、心エコー検査を行います。

心エコー検査は超音波を用いて心臓の内部を探る検査で、超音波は身体に無害であり、痛みもありません。

心エコー検査の結果から狭窄の程度を軽度・中等症・重症・超重症と診断されます。

中等症以下であれば、定期的な心エコー検査での経過観察が可能ですが、狭窄は徐々に進行していくため、注意は必要です。重症以上と診断された場合は、手術を含めた治療を検討する必要があります。

弁の狭窄は薬では治らないため、治療法は手術となります。

手術方法は2つあります。

①外科的大動脈弁置換術(SAVR)

②経カテーテル的大動脈弁植込み術(TAVI)

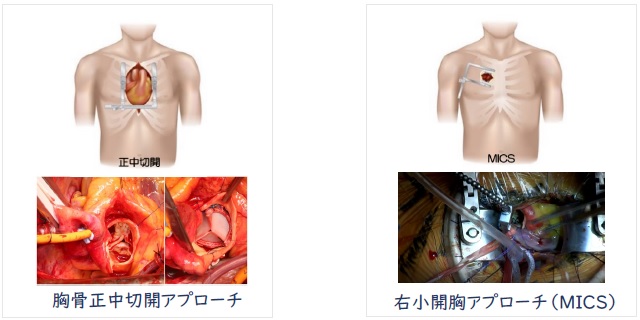

人工心肺を使用し、一時的に心臓を止めた状態にして、固くなった大動脈弁を切り取って、新しい弁(人工弁)に取り替えます。以前は胸骨を切開して行う方法が一般的でしたが、近年は胸骨を切開せず、肋骨の間を小切開で手術する低侵襲手術(MICS)も行われるようになっています。

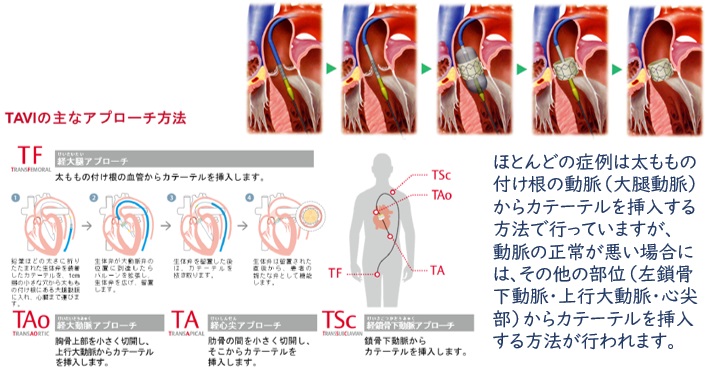

折り畳まれたバルーン(風船)と新しい弁(人工弁)が装着されたカテーテルを、動脈から挿入し、大動脈弁の位置まで持っていきます。 ここで、まずバルーンを膨らませ、次いで 人工弁を膨らませて留置します。こうすると、留置された人工弁が、狭窄している自己弁に代わって正常な弁機能を果たします。

当院は心臓血管外科開設時より胸骨正中切開アプローチによる大動脈弁置換術を行ってきました。

2018年より循環器内科・心臓血管外科合同でハートチームを結成し、TAVIを開始しました。

さらに、2023年には小開胸アプローチ(MICS)による大動脈弁置換術、上行大動脈アプローチによるTAVI、2024年に鎖骨下動脈・頸動脈アプローチによるTAVIを導入しました。

当院では大動脈弁狭窄症治療に対し、できるだけ多くの選択肢を準備しております。

それぞれの患者さんにとって、どの治療法が最も良いかを循環器内科・心臓血管外科合同で検討し、提供していきたいと考えております。