体に負担の少ない治療法の一つとして、1964年にアメリカで始まったとされ、20世紀後半から急速に発展・普及してきました。

日本では1970年代後半に肝臓がんの治療として始まったのを皮切りに、脳血管、心血管をはじめ、対象となる範囲は今や全身に及んでいます。

領域によって様々な呼び方がありましたが、2014年10月に日本IVR学会がIVRの和名を「画像下治療」とすると決定しました。

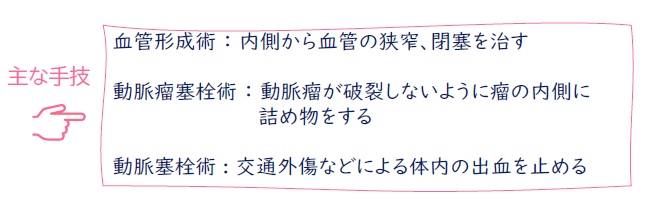

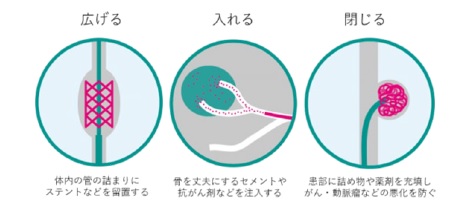

IVRでは、CTや血管造影装置などの画像診断機器を応用し、体の体表からカテーテルのような細い医療器具を体内に挿入して治療を行います。特徴として、治療できる範囲が非常に広いことが挙げられます。

体内には10万キロに及ぶ血管が張り巡らされています。

こうした体内の『迷宮』を体の外から観察しながらカテーテルを走らせ、正確な部位に器具が到達したら、管の内側から治療を行います。