動脈硬化は、血管の加齢変化でもあり、程度の差はあれ皆さんに起きています。 しかし、糖尿病、脂質異常症、高血圧症、高尿酸血症などの生活習慣病を罹患している人ほど変化を起こしやすいとされています。また、喫煙も動脈硬化になるリスクを高める大きな原因とされています。

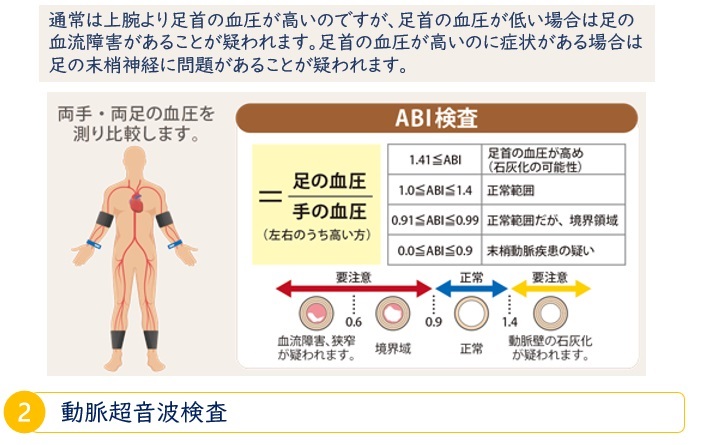

足首と上腕の血圧を同時に計測し、血圧差を比較することで閉塞性動脈硬化症を診断する検査。

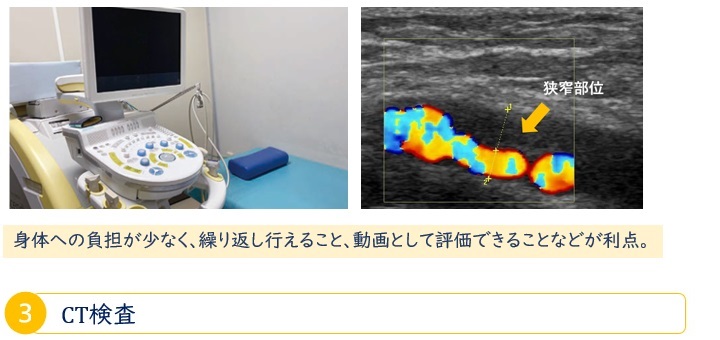

足や腕の動脈を超音波で直接見ることで、血管が細くなっている(狭窄)や詰まっている(閉塞)状態を調べることができます。

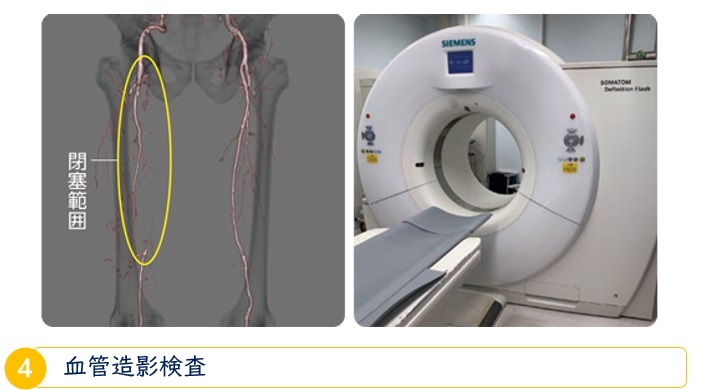

血管の動脈硬化の程度、特に、石灰化と呼ばれる石のように硬くなった部分が分かります。さらに、造影剤を点滴しながらCTを撮影すると、血液の流れている部分が白く映るので、動脈の狭窄や閉塞の場所や程度が分かります。

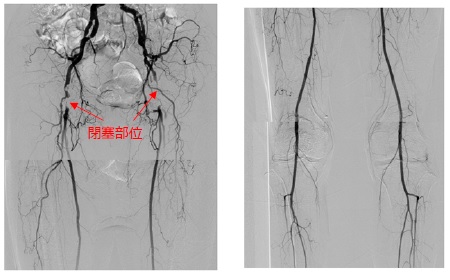

狭窄や閉塞している場所の近くにカテーテルを入れて、造影剤を注入することで、動脈の狭窄や閉塞の場所や程度が最も詳しく分かります。

なお、閉塞性動脈硬化症の患者さんは、心臓の冠動脈にも病気のあることが多いので、心臓カテーテル検査を同時に行う場合があります。

動脈硬化の原因には、高血圧や喫煙などの生活習慣が強く関係しています。

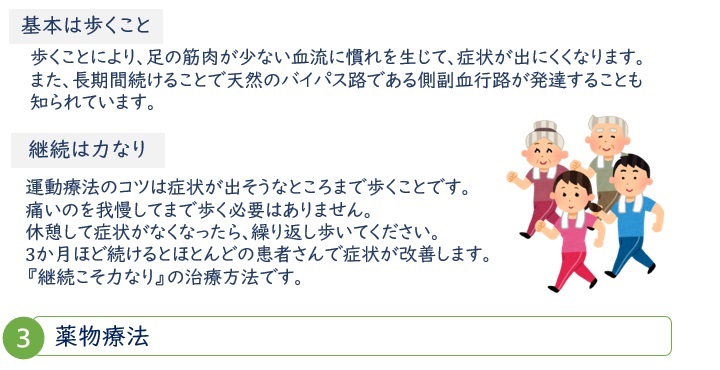

間歇性跛行(フォンテイン分類 II度)の患者さんに有効な治療法です。

『抗血小板剤』(血液をサラサラにする薬)や『末梢血管拡張薬』などを服用することで症状の改善を期待できる場合があります。

さらに前述の運動療法と組み合わせることでより効果が期待できます。

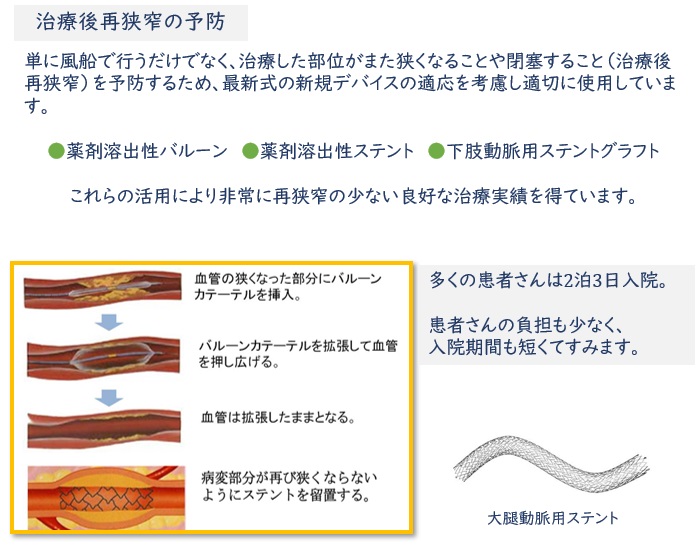

カテーテルを動脈内に挿入し、狭いところや閉塞したところで風船をふくらませ、場合により『ステント』を置いて再び狭くなるのを防ぎます。

血管内治療と外科手術はどちらにも長所短所があり、一概にどちらが優れているとは言えません。

近年ではその両方のいいとこどりをするように、組み合わせて治療するハイブリッド手術が行われるようになりました。

当院でも血管内治療、外科手術の担当医師が協力し、それぞれの患者さんに合わせた最も良い治療ができるよう心掛けております。

下肢閉塞性動脈硬化症は、専門施設を受診することで適正な診断に至り、適切な治療を受けることで、より長く元気な足を維持していくことができます。

また、動脈硬化を有する患者さんは、下肢の血管に留まらず、体中の主要な血管にも動脈硬化を来たしていると考えられます。

早期に治療を開始することにより、動脈硬化の進行を食い止め、動脈硬化に由来する他の病気(脳梗塞や心筋梗塞

など)の発症を予防していくことにもつながります。

特に、動脈硬化のリスクを複数有する患者さんは注意が必要ですので、私たちの専門施設でご相談ください。