本章では、変化ドライバーの影響を受けてリテール業界が2035年にどう変わるか、日立が考える未来像をご紹介します。リテールは製品を届けるだけでなく、製造者と生活者の多様なニーズをつなぎ、サプライチェーン全体を成長させる存在です。日立はその未来像として4つの変化シナリオを描きました。

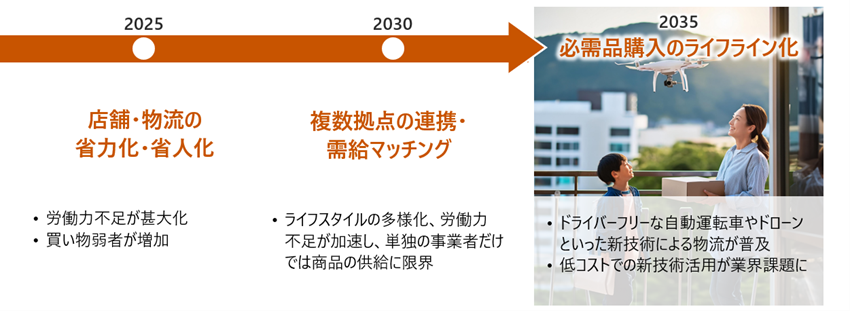

2035年には「必需品購入のライフライン化」が実現すると考えられます。生活者ニーズが多様化・複雑化する一方、それに応える労働力が限られる厳しいサプライチェーン全体に対して、高度な需要予測と多様な配送網が必要とされるようになります。必要なモノが必要な時に手に入る流通の実現が求められているのです。そのために、ドライバー不要の自動運転車やドローンといった新技術による物流が普及していくと考えられます。低コストでの新技術活用が業界の重要な課題になります。

消費者にとって必需品は、単に生死に関わるものではなく、文化や生活環境、ライフステージによって異なります。たとえば海外出身の人にとっては、母国で毎日食べていた食材は必需品といえます。しかし日本では売られていないこともあり、不便を感じることがあるでしょう。このように、人々のニーズは多様化しています。

一方、少子高齢化による労働力不足が進む中で、データ分析により個々人にとって本当に必要なモノやタイミングを見極め、ドローンや自動運転などの技術で、必要なモノを適切なタイミングで届けることが可能になると考えています。地方の交通インフラが弱い地域では、買い物難民の問題が深刻化しており、こうした仕組みの社会実装は急務ともいえます。日立は、需給を分析・推奨し、輸配送と連動させる仕組みをデジタルで構築し、その実現に向けて研究を進めています。

シナリオ1 必需品のライフライン化

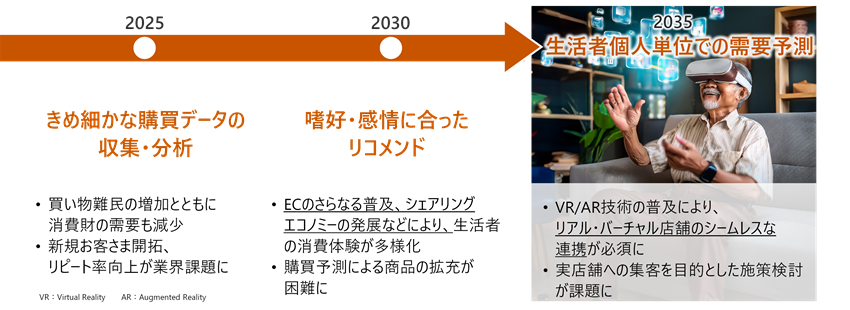

2035年には「生活者個人単位での需要予測」が実現します。Eコマースのさらなる進歩が予測される中で、リアル・オンライン双方でのシームレスな買い物体験ができるようになります。より高度な購買データ分析によって、あらゆる人々に対して、買い物の「利便」と「楽しさ」の両立が求められる時代になります。この実現にはVR/AR*技術の普及により、リアル・バーチャル店舗のシームレスな連携が必須となり、実店舗への集客を目的とした施策検討が課題になると予想されます。

現在はPOSデータやECサイトの情報を活用して、お客さまの属性や購買傾向を分析し、似たような属性をもつ人に商品をおすすめするリコメンドサービスが一般的になっています。さらに今後は、スマホなどの端末を活用して位置情報や表情などのデータを取得できるようになることで、より一人ひとりに最適化された提案が可能になると考えられます。

たとえば、「属性が似た人」という大きなくくりではなく、個人個人の嗜好や最近の買い物の履歴、買い物に行きたいか行きたくないかなど、その日の状態を分析し、AI技術を使ってリアルタイムに商品をおすすめしてくれる個人コンシェルジュのような機能になっていくと考えられます。もちろん、本人の許諾が必要といった、個人情報の扱いは十分配慮が必要です。また、いわゆる「バーチャル店舗」の普及には、消費者側のサービスを見ると、バーチャル店舗での様子をよりリアルに伝えるためのウェアラブル端末などの活用が期待されていますが、高価で普及に時間がかかる、という意見もあります。

たしかに高価な機器が必要となると、まだハードルが高いように思えますが、近年のゲーム機やスマホ機能の高度化、機器の普及状況を考えると、購買用に何らかの機器をこだわって購入しなくても、リアルとバーチャルが違和感なくつながったと感じられるサービスが、リーズナブルな価格で利用できる日もそう遠くないでしょう。

シナリオ2 個人に寄り添う購買体験

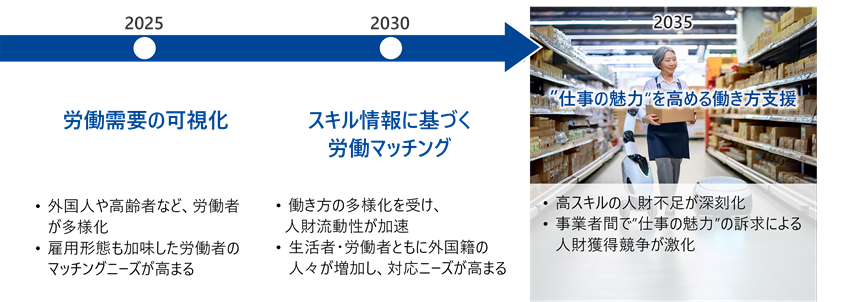

2035年は「仕事の魅力」を高める働き方支援が重要になります。さまざまな背景・価値観をもつ人々の間で働き方が多様化していく中、事業者にとっての労働需要と担い手にとっての「やりがい」を的確にマッチングすることが求められます。あらゆる仕事の魅力を創出することで労働力不足の解消が求められるようになるでしょう。高スキル人財不足の深刻化や、事業者間で”仕事の魅力”の訴求による人財獲得競争が激化すると考えられるため、リテール業界各社は対応に迫られると考えられます。

3つめのシナリオは「誰もが生き生きと働ける環境」です。労働力不足の中、シニアや外国人の活躍、スキマ時間の活用が広がっています。今後は、働く人のスキルや経験をもとに最適な仕事とマッチングする仕組みが重要になります。作業負担を減らすAIやロボットの活用も進み、「お金のため」ではなく「やりがいのために働く」社会に近づいていくと考えられます。

すでに先進企業では取り組みが始まっており、働きやすい環境づくりがますます求められるようになっています。業務のわかりやすさや言語・ITリテラシーの壁にも、生成AIが解決の糸口を示しています。やがて「やりがい探し」をAIがサポートする時代になるかもしれません。

シナリオ3 誰もが生き生きと働ける環境

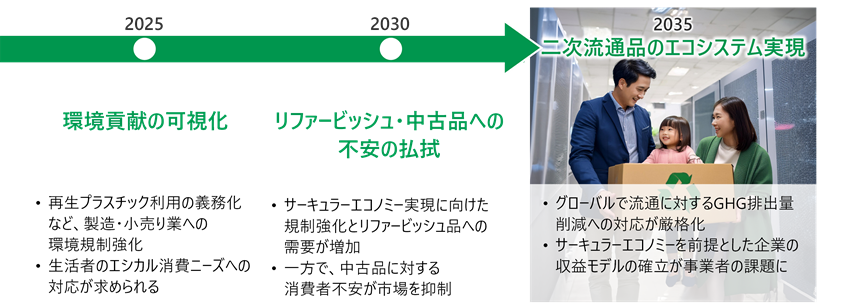

2035年には「二次流通品のエコシステム実現」が予想されます。企業・消費者ともに環境貢献の意識が高まる一方、既存のビジネスモデルや消費習慣からの移行が課題となっている市場において、商品が二次流通する新たなエコシステムを実装する企業が増えるでしょう。廃棄ロスゼロの実現も重要なテーマになります。グローバルでの流通に対するGHG*排出量への規制厳格化や、サーキュラーエコノミーを前提とした企業の収益モデルの確立が事業者の課題になります。

CO2削減やフードロス対策などで法規制が強まる一方、生活者の環境意識も変わってきています。自身の行動が環境にどう貢献しているかを可視化するアプリの登場や、衣類・玩具に加え家電製品もほぼ新品同様に再生されるリユース・リサイクルサービスが増えています。リサイクル品に対する品質不安や中古品への抵抗感が薄れ、二次流通が自然に受け入れられるエコシステムが広がっていくと考えられます。

現在、日本はペットボトルや段ボールの回収率は高いものの、それ以外のリサイクル率は欧州に比べ低いのが現状です。生ごみ量の可視化や回収アラートなど、自然と行動につながる仕組みが今後求められていくでしょう。

シナリオ4 製品・資源循環の活性化

こちらは、私たちが描く「リテールサプライチェーンビジョン2035」のイメージ図です。

日立リテールサプライチェーンビジョン

従来は、製造から生活者へと一方向に流れる構造でしたが、私たちはリユース・リサイクルの循環を取り込んだ構造として描いています。

モノや人財の循環は生活者同士にも広がり、商品を自ら受け取りに行く、言葉の橋渡しをする、リサイクルに協力するなど、誰もが無意識にサプライチェーンの一端を担う世界を想定しています。

リテールは多様な人と組織をつなぎ、暮らしの豊かさと社会課題の解決を両立できる領域です。日立は2035年に向け、「誰でも無理のない買い物・受け取り」「やりがいを感じられる労働スタイル」「みんなが資源を再利用する、廃棄ロスゼロ」の未来を目指し、テーマごとにソリューションをご用意しています。これからも日立は、情熱をもってリテールサプライチェーンの課題解決に取り組んでまいります。