企業成長のための生産性向上の必要性や、少子高齢化、労働人口減少などの課題を背景に、働き方を見直す動きが急速に広がっている。しかし、実際にワークスタイル変革を推進しようとすると、さまざまな課題や壁にとまどう企業も少なくない。

ワークスタイル変革はITの仕組みだけでなく、企業の制度や人事評価も含めてトータルに考える必要があるからだ。

そうした課題の解消に向けて参考にしたいのが、ワークスタイル変革を他社に先駆け実践してきた日立製作所(以下、日立)だ。

同社では制度とITの両面で新しい働き方を模索。失敗や苦労も乗り越えながら、より働きやすい環境を少しずつ創りあげてきた。さらに現在でも、全世界約34万人のグループ社員が自由に活躍できる環境をめざし、さらなる取り組みを続けているという。

企業成長のための生産性向上の必要性や、少子高齢化、労働人口減少などの課題を背景に、働き方を見直す動きが急速に広がっている。しかし、実際にワークスタイル変革を推進しようとすると、さまざまな課題や壁にとまどう企業も少なくない。

ワークスタイル変革はITの仕組みだけでなく、企業の制度や人事評価も含めてトータルに考える必要があるからだ。

そうした課題の解消に向けて参考にしたいのが、ワークスタイル変革を他社に先駆け実践してきた日立製作所(以下、日立)だ。

同社では制度とITの両面で新しい働き方を模索。失敗や苦労も乗り越えながら、より働きやすい環境を少しずつ創りあげてきた。さらに現在でも、全世界約34万人のグループ社員が自由に活躍できる環境をめざし、さらなる取り組みを続けているという。

株式会社 日立製作所

人財統括本部 人事勤労本部

本部長 兼 ダイバーシティ推進センタ長

迫田 雷蔵 氏

少子高齢化による労働人口の減少問題に加え、介護による離職増加など、あらゆる企業にとって人財の確保は深刻な経営課題となっている。その一方、グローバル競争が激化する中、企業成長のためには生産性向上も非常に重要なテーマだ。つまり、企業は人財を確保しつつ、その能力を最大限に生かす取り組みが急務となっている。

こうした背景のもと、ワークスタイル変革に取り組む企業も多い。そうした企業の1つが日立である。「効率的で生産性の高い働き方を追求することは、当社にとって昔から変わらない重要なテーマ。20年以上前から、働き方のあるべき姿を追求してきました」。こう話すのは、日立の人財統括本部で本部長を務める迫田 雷蔵氏だ。

同社では1988年にフレックスタイム制度を、1999年に裁量勤務制度を導入するなど、他社に先駆けて柔軟な働き方を実現するための環境を整備してきた。とはいえ、日立も最初からワークスタイル変革が順調に進んでいたわけではない。ある職場では、十数年前までは、紙と仕事に埋もれていた雑然とした職場が当たり前だったという。

また、オフィスの外で働く環境が整備できていなかった時代は、営業やSEが、外出先での仕事を終えた後、オフィスに戻ってから資料作成や会議への参加、業務システムを使った業務などをこなしていた。また、日中のオフィス在席率は60%にもかかわらず、全員の席を確保していたため、不在席のある一方で打ち合わせスペースは少ないなどオフィススペースを有効に活用できていなかった。

「従来より競争力の源泉としてダイバーシティを推進し、多様な人財が活躍できる環境を整備していましたが、近年は一段とその重要性が増しています。市場のグローバル化が進むこの時代、企業を成長させていくためには、従来のような日本的な働き方では、限界があります。女性をはじめ、障がい者、外国人、高齢者など、多様な人財が活躍すること、すなわち全ての従業員が戦力となることが不可欠なのです」と迫田氏は話す。

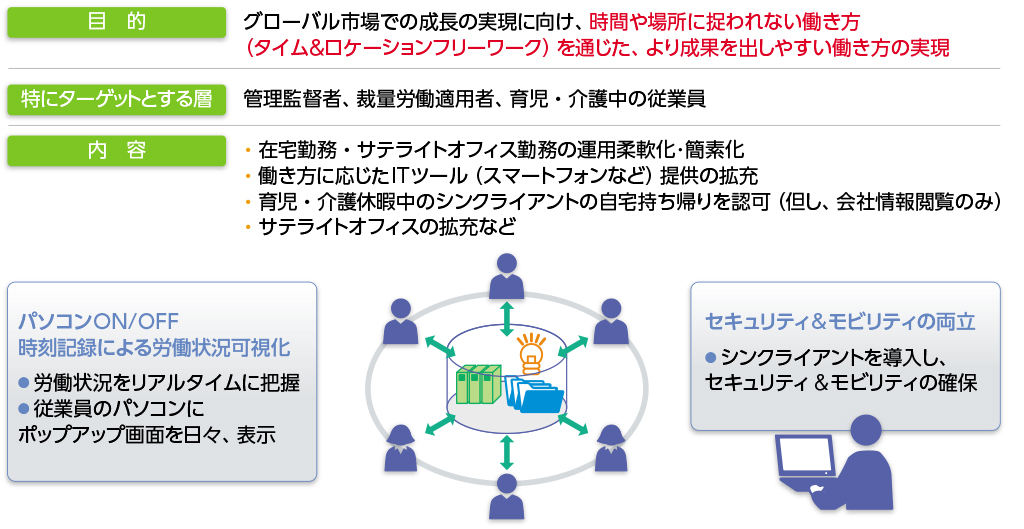

図1:日立が推進する「タイム&ロケーションフリーワーク」

画像を拡大する

そこで現在では、これまでの取り組みを一歩進めた「タイム&ロケーションフリーワーク」と呼ばれる働き方を展開。いつでも、どこでも仕事ができる環境を整備することで、限りある時間を効率的に活用し、最大限の成果を発揮できるようにしている。つまり、自由度の高い働き方と生産性向上を両立させる取り組みを行っているわけだ(図1)。

同社の取り組みの中で、特に注目したいのが、取り組みの実効性を高めるために、さまざまな社内制度を整備するだけでなく、実際の運用も重視している点だ。「いくら制度が用意されていても、必要なときに利用できないのでは意味がありません。そこで在宅やサテライトオフィスで勤務する際の申請・承認プロセスを簡素化しました」と迫田氏は話す。口頭で上司に連絡するだけで在宅勤務が行えるとなれば、制度を利用する際のハードルも下がる。利用回数や職種の制限なども設けていないため、社内での制度利用も浸透してきているという。

職場以外の場所で働く機会が増えると、社員がどれだけ働いているのかが見えにくくなるため労務管理をどう行うかが大きなポイントとなる。実際、ワークスタイル変革において労務管理を課題にあげる企業は少なくない。ここでも日立は独自の取り組みを推進している。

「当社では現在、ペイ・フォー・パフォーマンス、つまり働いた時間ではなく成果で評価する方式を採用しています。このため、従来の日本型労務管理のように、勤務時間に厳密にこだわる必然性が薄いのです。当社では人事・評価制度のグローバル一元化も推進していますが、海外のグループ会社にはそもそも始業・終業時間の規定がないところも存在します」と迫田氏は説明する。

ペイ・フォー・パフォーマンスを進めていく上では、社員の納得感も重要なポイントとなる。そこで、管理職を対象としたコーチング研修や、上司との定期的な面談などの施策を並行して実施しているという。

図2:多様なアプローチで社員の意識を変える

画像を拡大する

また、社員自身が主体的に「ワーク・ライフ・マネジメント」を実践するように、多様なアプローチを行っている。自由で柔軟な働き方を実現するための取り組みが、過重労働などの原因になってしまったのでは本末転倒だ。逆にライフの充実ばかりを追求して、ワークの質が落ちてもいけない。こうした事態に陥らないためには、社員自身の意識改革も重要なポイントとなってくるわけだ。

「例えば、ワーク・ライフ・マネジメント意識の向上を目的とした『WLB-up!(ワラビーアップ:Work Life Balance向上)月間』や女性部下を持つ管理職向けのマネジメントセミナー、ダイバーシティ・ワークショップの開催など、さまざまなアプローチを通して、職場風土の醸成や個人の意識改革を促進しています」と迫田氏は話す(図2)。

株式会社 日立製作所

ITビジネスサービス本部

本部長

田中 誠司 氏

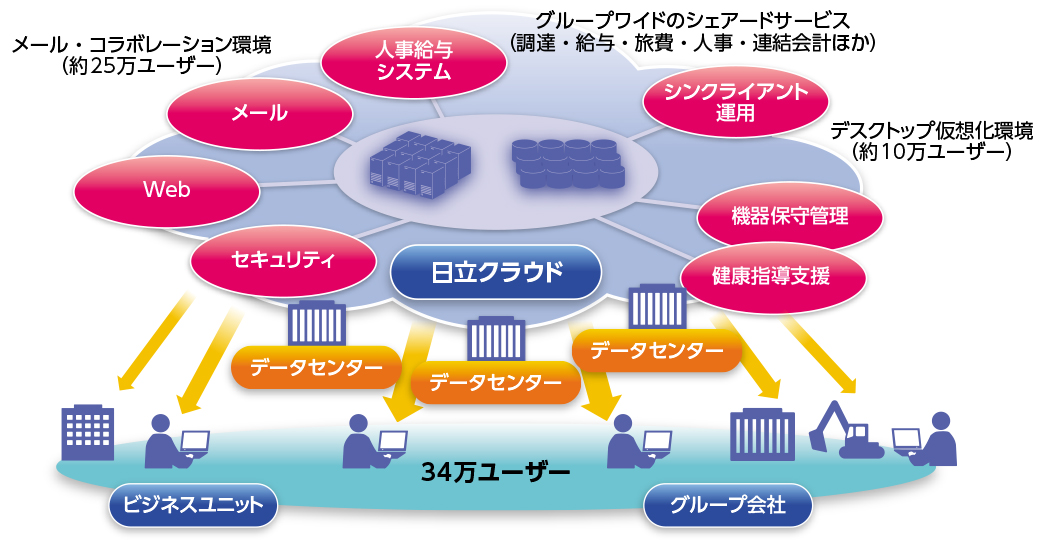

日立は全世界約34万人の社員を擁する企業だけに、こうした取り組みを進めていく上では、グローバルなコミュニケーションやコラボレーションを支えるIT基盤の役割も重要なポイントとなる。

「現在では売上比率の半分以上が海外で占められており、社員についても約半数が海外のグループ会社に所属しています。それだけに、ビジネスを支えるIT基盤にも、グローバルでの組織活性化にどう貢献するかが強く問われます。そこで、性能や信頼性、セキュリティを担保しつつ、世界中で活用できるコラボレーション基盤の整備を推進しています」と日立のITビジネスサービス本部で本部長を務める田中 誠司氏は説明する。

ここでは、従来利用していた独自メール/コラボレーションシステムに代えて、Microsoft Exchange/SharePoint/Skype for Businessなどを中心とした新しいコラボレーション基盤を構築。世界中のどの拠点においても、同じ環境でコミュニケーション/コラボレーションが行えるようにしている(図3)。

図3:ワークスタイル変革を支えるIT基盤

画像を拡大する

また、クライアント環境についても、これまで実施してきた大規模デスクトップ仮想化環境の構築・運用の経験などを生かしつつ、さらにスマートな環境へと進化。iPhone/iPadやタブレットPCなどの最新デバイスも自在に活用できるようにしている。「遠隔会議や資料共有などの機能もサポートしていますので、海外の出張先からiPadで本社の会議に参加するといったことも可能です。重要な会議が入ったからといって、予定していた出張を取りやめたりする必要もありません」と田中氏は続ける。

同社のIT基盤でもう1つ注目されるのが、ワークスタイル変革の効果創出に向けた支援活動やモニタリングも実施している点だ。

「制度面での整備はかなり進んでいますが、それをどうビジネス面での成果につなげていくかが難しいところです。社内の各ビジネスユニット(BU)においても、従業員満足度の向上をめざす、あるいは経費削減につなげるなど、それぞれに具体的な狙いを持っているはず。しかし、従来は年1回のアンケートでしか実情を把握できず、目標達成に向けたPDCAを早く回していくことが難しかったのです」と田中氏は明かす。

そこで新たに構築したのが、効果の見える化を実現する仕組みだ。ここでは、各現場部門の旅費や勤怠、営業活動などの業務データをシステムから抽出し、ITツールの活用状況との相関分析を実施。事前に設定した仮説やKPIに対して、どのように寄与しているかをわかりやすく見える化している。

「この仕組みの大きなメリットは、事業をマネジメントする経営層にとっても、取り組みの成果がつかみやすいという点にあります。実際の業務データと関連付けた分析を行うことで、新たなコラボレーション環境が業務に与える影響も見えてきますし、改善に向けた対話もしやすくなります。現在グループ2社で試行中ですが、その効果についても高く評価されています」と田中氏は話す。

このように多面的な活動を展開する日立だが、もちろん全ての取り組みが一朝一夕に進んだわけではない。

「特に苦労したのが、会社がグローバルに変化するという認識を、いかに社員に持ってもらうかという点です。これまでのような日本中心のやり方をがらっと見直すわけですから、やはりマインドの変革が必要です」と迫田氏は振り返る。

会社の方針を社員に“腹落ち”してもらうために、メルマガやイントラネット、社内デジタルサイネージを活用した情報発信を実施。その他にも新しい働き方の実践に向けたビデオを作成し、そのメリットをわかりやすく伝えるなど、あらゆる手法を用いて意識変革の重要性を訴えているという。「働き方に関わる取り組みにおいては、単に制度の中身だけでなく、人の気持ちに対しても配慮が必要です。企業の中心は制度ではなく、あくまでも人ですから」と迫田氏は続ける。

また、グローバルコラボレーション基盤の整備においても、さまざまな課題解決に取り組む必要があった。「現在は全世界約20万人のユーザーにサービスを提供していますが、これほどの大規模環境は国内はもちろん、海外でもほとんど例がありません。また、今回の取り組みでは、IT部門の貢献を経営や人事部門からも見えるようにすることも重要なテーマでした。実現に向けては、これまで培ってきたシンクライアント管理技術などが役立ったことは確かですが、多くの試行錯誤が必要でした」と田中氏は話す。

現在では、こうした努力がさまざまな形で実を結んでいる。例えば、在宅勤務/サテライトオフィスやコミュニケーション環境の活用により、長距離出張や通勤などの時間を他業務にあてたり、より知的な活動に時間が割けるようになったことはその1つ。生産性の向上につながっていると社員から評価する声も多いという。

「その他にも、育児や介護を行っている社員が仕事との両立を図りやすくなった、出産・育児休暇を取得していた女性が早く復職できるようになったなど、数多くの成果が上がっています」と迫田氏は手ごたえを示す。

また、顧客対応力の強化という面でも、新たなワークスタイルが大きく貢献。「例えばお客さま先で急に技術的な確認が必要になった場合でも、その場でタブレットを用いてエンジニアと対話するといったことが可能。各種のドキュメントなども即座に閲覧できますから、いちいち会社へ持ち帰る必要はありません」と田中氏は話す。

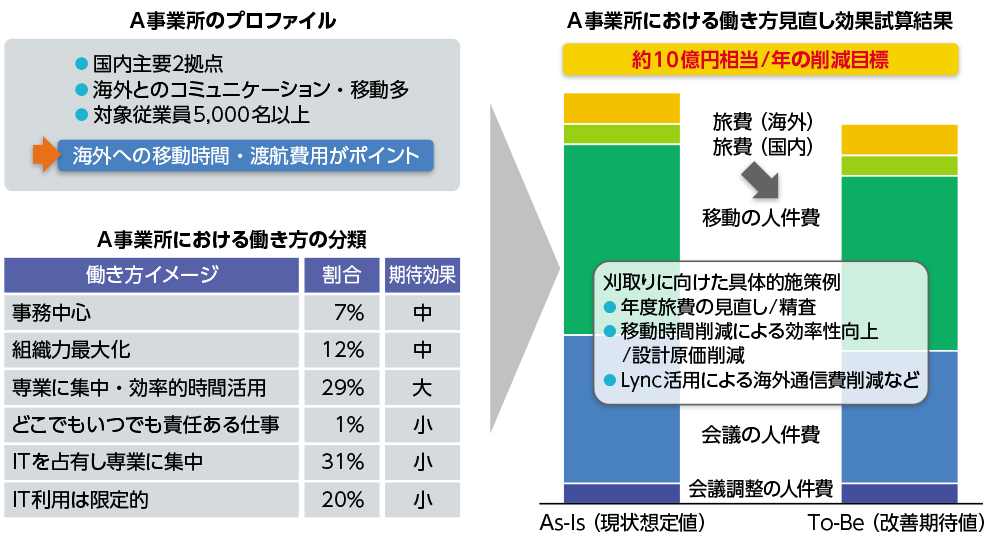

さらに、もう1つ見逃せないのがコスト削減効果だ。「ある事業所では、海外渡航費や通信費などの削減により、年間最大約10億円のコスト削減を見込んでいます」と田中氏は続ける(図4)。

図4:コスト削減にも大きく貢献

画像を拡大する

ワークスタイル変革の目的は、自由で柔軟な働き方を通して、社員一人ひとりの生産性や満足度を高めていくという点にある。しかし、日立の取り組みを見ていくと、顧客との関係性強化や会社の収益向上にも大きく寄与する取り組みであることがわかる。

もちろん、そのためには制度・ITの両面にわたる多様な改革が必要だ。こうした点を踏まえ、日立では企業が直面する課題に対応できる柔軟な働き方をサポート。長年蓄積してきたノウハウの提供を積極的に行っていく考えだ。

日立ではワークスタイル変革を支援するソリューションを提供している。

ワークスタイル変革のPDCAサイクルにおいて、課題整理、コストの見える化と数値目標の設定、改善策の策定、改善結果の解析、次のアクションの明確化といったプロセスを継続的に循環させるために、日立のこれまでの取り組みやノウハウが凝縮された手法やツールなどが提供されるというわけだ。

長年にわたる試行錯誤で得たノウハウを数多く利用できるため、短期間で成果を上げることが期待できる。また、幅広い業種の日立グループ企業それぞれがワークスタイル変革に取り組んでいるため、ユーザー企業の実情に合った支援を行うことができるのも日立の大きな強みとなっている。

企業にとって重要な生産性の向上やコスト削減といった課題を解決するだけでなく、働きやすさや働きがいなどで社員の満足度向上も実現してきた日立。

ワークスタイル変革を模索しているのであれば、日立はパートナーとして有力な選択肢の1つとなるだろう。