現在、いろいろな企業の職場で「人が足りない」という話を聞く。人が辞めても新しい人員をなかなか補充してもらえないので、現場が悲鳴を上げているわけだ。少子高齢化などによる労働人口の大幅な減少という問題に直面しつつあるなか、企業にとって人財の流出は職場の危機につながる重大なリスクの一つだといえるだろう。また、結婚・出産・育児といったライフイベントで休職や離職を余儀なくされる場合もある。さらにこれからは高齢化によって、介護で働き盛りの社員が休む、退職するといった事態も増加していくだろう。

このような危機がある一方で、問題解決に取り組み、いきいきと働く職場を社員に提供しながら、さらなる成長を遂げつつある企業もある。その一つが日立製作所(以下、日立)だ。日立では、1990年代から人財戦略としてダイバーシティマネジメントに取り組み、「制度」「IT」の整備を両軸に着実に進化させてきた。多様な人財が活躍できる環境整備の一環として、ワークライフマネジメントにも注力し、“フレキシブルワーク(場所と時間に縛られない働き方)”の実現をめざし、より成果を出しやすい働き方を積極的に推進しているという。

以降では、営業職Aさん、技術職Bさんへの取材をもとに、どのような働き方が可能になり、仕事やプライベートにおいてどのようなメリットが生まれたのかについて紹介する。

1歳になる子どもを抱えながら、営業の第一線で働くAさん。現在は短時間勤務や在宅勤務を組み合わせ、見事に育児と仕事(営業職)を両立している。 しかし職場に復帰する前は、正直、気持ちの上で迷いもあったという。

「営業は“お客さまありき”の仕事。おさまに迷惑をかけることになるのではないか、チームに負担をかけるのではないか。そう考えることもありました」

Aさんが不安を口にしたように、以前は日立でも、営業から他の部署へ異動するケースも少なくなかったという。その理由の一つは営業が「時間に融通が利かない」仕事だったからだ。事実、10年前まで、一般的な営業担当者のデスクには紙文書が山積し、昼間は客先へ出かけるため書類の整理や報告書作成などは帰社してから。残業も珍しいことではなく、オフィスにはずっと照明が点いているような状況だった。

オフィス(場所)に縛られる業務が多いことも、大きなハードルとなっていた。例えば、営業資料の作成は、紛失のリスクから社内環境でしか行えず、そのために会社に戻らなければならなかったという。こうした状況下ではどうしても育児と仕事を両立させることは難しくなってしまう。

しかし、現在はさまざまなITを使った仕組みのおかげで多くの問題を解決している。その中核を担っているのが、2004年より導入し、現在では日立グループ全体で約9万人が使用しているHDDをもたないシンクライアントを活用した「デスクトップ仮想化システム」だ。デスクトップ仮想化システムの特長の1つは、端末側にデータを保存できない仕組みであること。集中管理されたデータセンターから画面情報だけを転送するため、万一、端末を盗難・紛失したとしても情報漏えいの心配がなく、出先や自宅で安心して業務に従事することできるようになった。現在、端末からは、オフィス系資料の閲覧・作成、メール、スケジューラはもちろん、さまざま内アプリケーションが利用できる。

「営業資料については、ほとんどが自宅や外出先で作成できるようになりました。ちょっとしたスキマ時間を見つけて作業を進められるのでとても効率的になりましたね」とAさんは喜ぶ。

「それに、シンクライアントだけでなく、タブレットなどのスマートデバイスでも社外から安全にアクセスできるようになったので、さらに便利になりました。移動などの合間にタブレットで簡単なメールを作成したり、資料を確認したり、利用場面は格段に増えましたね。会社が用意してくれたさまざまなITの仕組み、支援制度、それから上司や同僚の理解、この三つがそろっていたから、私は営業職を続けられているのだと思います」とAさんは語る。

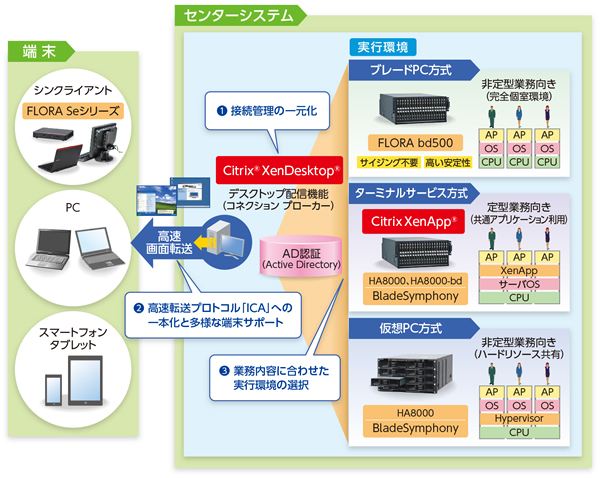

図1●日立グループが活用するデスクトップ仮想化の3方式

ハードウエアの設計に携わるBさんは、30代の男性。二児の父親だ。共働きのため裁量勤務制度を活用し、保育園に子どもを送ってから出社している。今では「イクメン」で通るBさんだが、第一子が小さい頃は仕事を優先せざるをえず、妻への負担が気がかりだったという。それは急な体調不良で子どもが保育園を休んだときの対応についてだ。

「保育園に預けてからしばらく、子どもが体調を崩すことが多く、その度に妻ばかりが休むことになっていました。私が休めれば妻の負担が減るのですが、関係者を交えた会議も多く、急に休むことは難しかったです。なるべく子育てや家事を平等に分担したいという理想があったのですが、思うようには行きませんでした」

しかし今では、Aさん同様、シンクライアントから出先や自宅でも多くの業務をカバーできるようになったため、二人目の子どものときには、子育てを分担できるようになったという。

「私がよく活用しているのはWeb会議システムです。これがあれば子どもが病気のときも、自宅から会議に参加できます。仕様検討やハード的な構造などについて話すことが多いのですが、その修正や変更箇所を伝える際に、電話やメールだけでは、詳細なイメージが伝わりにくい。その点、このWeb会議システムは必要な資料を全員で共有しながら会話できるので、出張やFace to Faceの会議は必然性のあるときだけ。移動時間を大きく節約できたので、その分を違う仕事にあてることもできるようになりました」

こうしたコラボレーションツールのメリットはそれだけではない。現場判断や情報共有のスピードも格段に増している。最近の業務はプロジェクトベースで進むことも多いため、Bさんのいる部署だけでなく、他の部署や拠点、研究所や関係会社ともやり取りすることが多い。「関係者が多い場合は、会議を設定するだけで時間も手間もかかっていました。しかし今では、スケジューラですべての出席者の空き時間がすぐにわかるし、Web会議なら場所も関係ないので、キーパーソンを簡単につかまえられます」とBさんは話す。

Bさんが効率的に働けるようになったのは、Web会議の仕組みに加え、「サテライトオフィス」という存在も大きい。サテライトオフィスとは、本社、支社・支店などに用意された、打ち合わせ用のミーティングスペースや、出張者用の作業スペースのこと。わざわざ自席に戻らなくても、そこに置いてあるシンクライアントや自分のシンクライアントを使って作業が行える。「私の業務は、重要な技術情報を扱うことも多いため、外出先のどこからでも作業ができるわけではありません。そんなとき出張先のサテライトオフィスを使えば、Web会議をしたり、必要な業務を行ってから自宅に直帰することも可能です」とBさんは話す。

フレキシブルワークにより、Bさんの家庭では、子どもが急病になったときは、夫婦で交代に休むようになり育児の負担も分散された。最近ではBさんが保護者会に出席することもあり、会社とは違う人間関係が良い刺激になっているという。

フレキシブルワークの実現に向け、日立ではさまざまなソリューションを活用している。その一つがVQSコラボだ。これはリアルさを追求した高音質Web会議システム。直接顔を合わせて話をしているのと同じようなリアルな音質と手書き入力デバイスによる書込みが連動するホワイトボードが大きな特長となっている。Web会議だけでなく社内教育や面談、社外に向けたセミナーなど、リアルタイムなコミュニケーションが求められる場面で活用できる。

(提供元:(株)日立システムズ)

場所や時間に制約を受けないフレキシブルワークをいかに実現させるか――。 ここで重要なシステムキーワードとなるのが、「デスクトップ仮想化」だ。ただし、デスクトップ仮想化と一口でいっても、部門や用途、目的によって適した方式が存在するため、各手法を柔軟に組み合わせてユーザーの要望に沿った環境を実現する“適材適所”で統合環境の整備が必要になる。実際、日立でもこの改革に合わせて、10年以上前からいくつかのデスクトップ仮想化を段階的に導入してきたという。

まずは、情報を持ち出す機会の多い営業担当者や管理職からデスクトップ仮想化システムの試行を開始。社員が固有の机を持たず、オープンオフィスで座席を共用するフリーアドレス制も導入し、日立グループ全体へと利用を拡大していった。導入初期の実行環境は、PCそのものを物理的に集約する「ブレードPC方式」を採用。この方式はクライアントブレード上に個々のPC環境を構築するので、自由度が高く専門業務に適している。また、サイジング設計が不要なので、導入が容易なのも特長だ。

次に2007年からは、一般業務には、シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社の「Citrix XenApp®」を用いた「ターミナルサービス方式」を採用。1台のサーバを複数ユーザーで利用するこの方式は、サーバ集約度が高く、運用効率や省スペース性、コストパフォーマンスに優れている。

さらに近年は、「Citrix® XenDesktop®」を用いた「仮想PC方式」を活用。この方式では、サーバ上に複数のクライアントOSとアプリケーションを搭載し、サーバリソースを有効利用できるため、一元管理によるガバナンス強化と、ブレードC方式に近い自由度を両立している。 こうしたメリットが着目され、最近では、大規模導入事例も出てきているという。

このように三つの実行環境を使い分けることで、日立では業務内容に応じた適材適所の仮想デスクトップ環境を構築。 ちなみに各従業員の業務を支える端末には、国内トップの売上げを誇るシンクライアント「FLORA Seシリーズ」*1を活用、またスマートデバイスの導入もはじまっている。

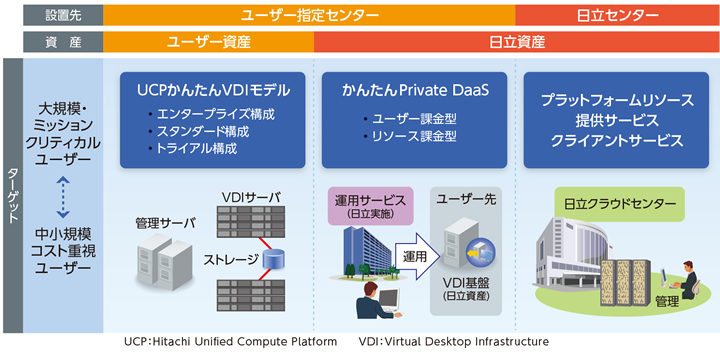

さらに日立では、これまで約9万ユーザーで推進してきた約10年間の構築・運用ノウハウをベースに、「日立クライアント統合ソリューション」の提供を開始している。例えば「UCP かんたんVDI モデル」もその一つ。これはVDIシステムの迅速かつ容易な構築を支援するもの。具体的には、サーバやストレージなどのハードウエアや、「Citrix® XenDesktop®」などのソフトウエアを組み合わせた事前検証済みの構成を、基本設定を済ませた状態で提供する。仕様検討から構築までの期間を大幅に短縮する本番導入構成のほか、発注から最短10営業日という短期間で納入できるトライアル構成(小規模試行向け)も用意しているという。

このように「働き方改革」に有効なIT環境の整備について豊富な実績・ソリューションを持つ日立。同社では、「より良い働き方」を顧客企業とともに考えるコンサルティングサービスも用意しており、トータルなサポートを行える体制を整備。今後も企業の新しいワークスタイルに対する支援を展開していく考えだ。

図2●日立が提供するデスクトップ仮想化プラットフォーム