夜中まで各サーバとMPブレードの性能を分析する国府津さん。

性能分析の結果を見ると、どうやらこの前追加したフラッシュドライブの影響で

I/O性能が高速になったから、MPブレードの負荷が高くなったようだな…。

MPブレードの負荷が高くなった理由はわかったけど、どうやって対処したらいいんだろう?

C部門に業務を止めてもらって、物理的にストレージの配線の構成変更をするか…。

でも、業務を止めるなんてできるかなぁ…。

夜遅くまでお疲れさまですね。対処方法はわかりましたか?

あっ、ピーちゃん、戻ってきてくれたのっ?

やっぱりまだまだピーちゃんのヘルプが必要では、と思ってやってきました。

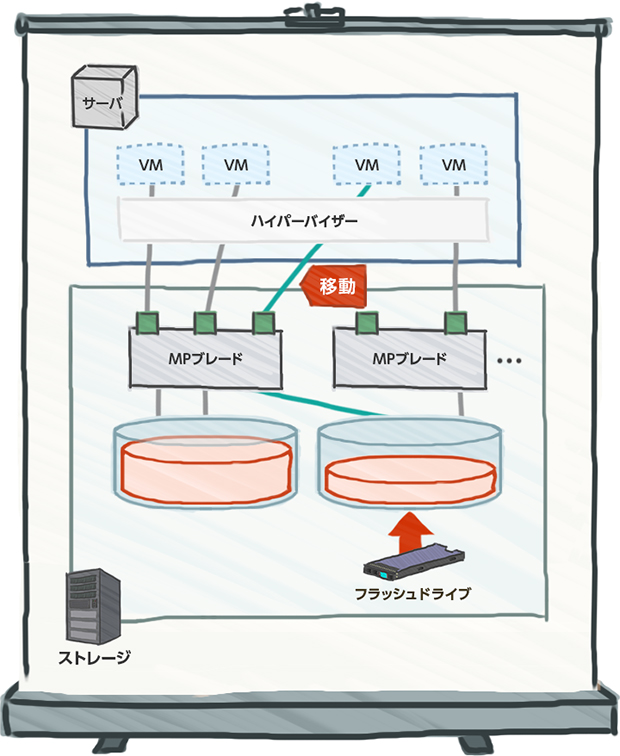

MPブレードは、ストレージのI/Oを受け付ける入口なのです。

特定の入口にI/Oが集中しているのなら、バランスを取ればいいんです。

なるほどー。

ということは、やっぱりストレージの配線を変えるしかないのかな?

そんな必要はありません!

物理的な配線と論理的な配線はイコールではないのです!物理的な配線を変えるのではなく仮想化されている論理的な配線を変えるのです!

ここでHitachi Command Suiteを使うのです。

Hitachi Command Suiteを使えば、バランスの取り方をシミュレートしてから性能の負荷を分散できるんですよ。

もちろん業務を止める必要はナッシング!

I/O性能が高速になったことが原因でMPブレードの負荷が偏っている場合は、負荷が高くなっているMPブレードからボリュームを移動して、負荷を軽減するのです。

I/Oが減ったことで、性能も安定するんですよ。

移動するボリュームは、Hitachi Command SuiteのMPブレード分析のグラフを使って選べばいいんだね!

ザッツ ライト!

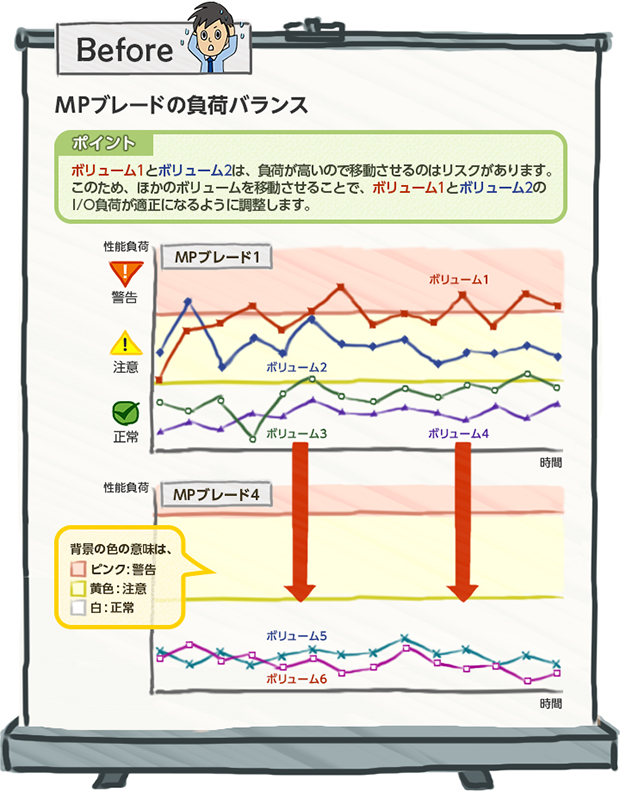

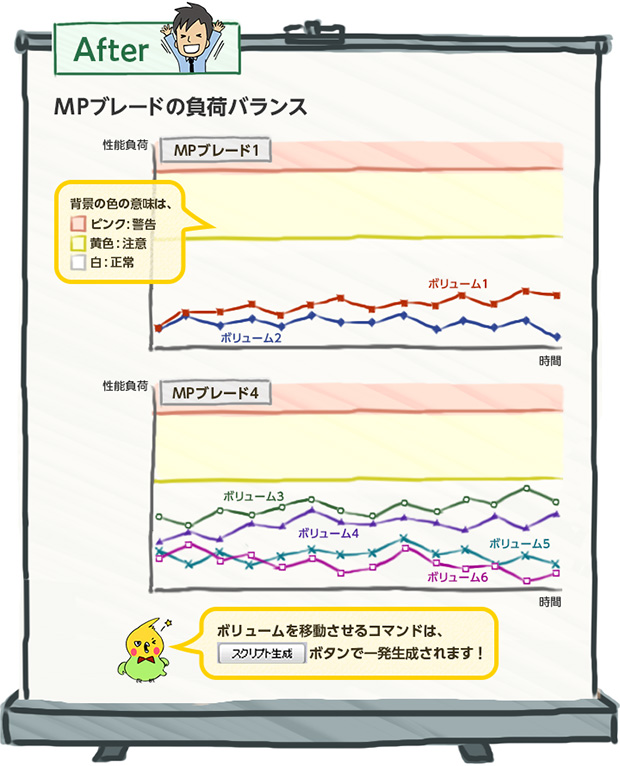

「MPブレード1」のボリューム1とボリューム2が警告・注意の領域にあるので、全体のI/O負荷バランスを適正化するためにボリューム3とボリューム4を「MPブレード4」に移動します。

ボリューム3とボリューム4を移動させたことで、「MPブレード1」「MPブレード4」それぞれの性能が安定するのです。

これなら簡単そうだね。さっそく操作したくなってきちゃった。

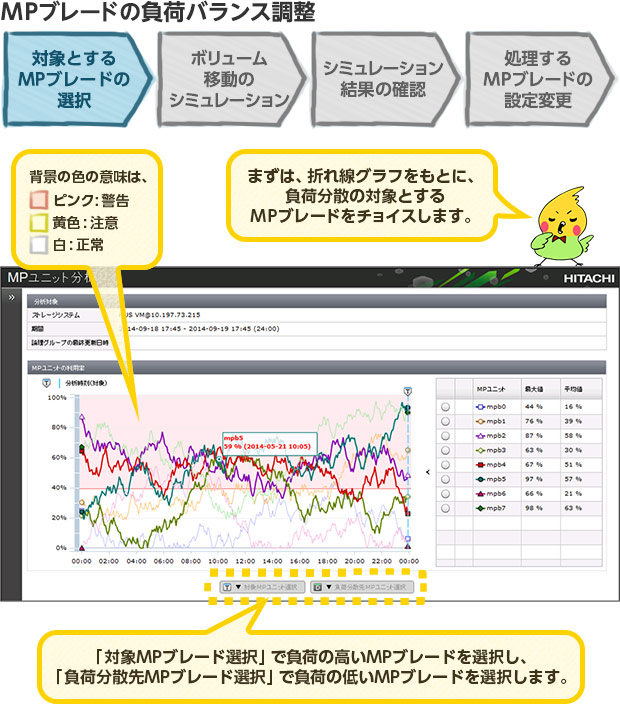

では、実際の画面を見ながらエクスプレインしていきますね。

Hitachi Command Suiteの対処ガイドに従って操作していけば、

負荷分散したあとの性能を事前にシミュレーションできるのです。

どのMPブレードを選べばいいのか、一目瞭然だね!

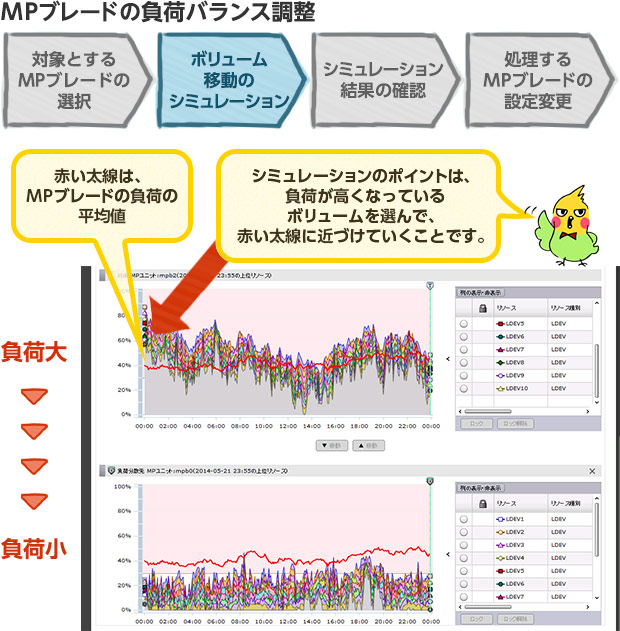

次に、チョイスしたMPブレードのボリューム移動をシミュレーションしていきます。

なるほど、なるほど!

MPブレードの負荷を平均値に近づければ、うまくバランスが取れるよね。

さらに!

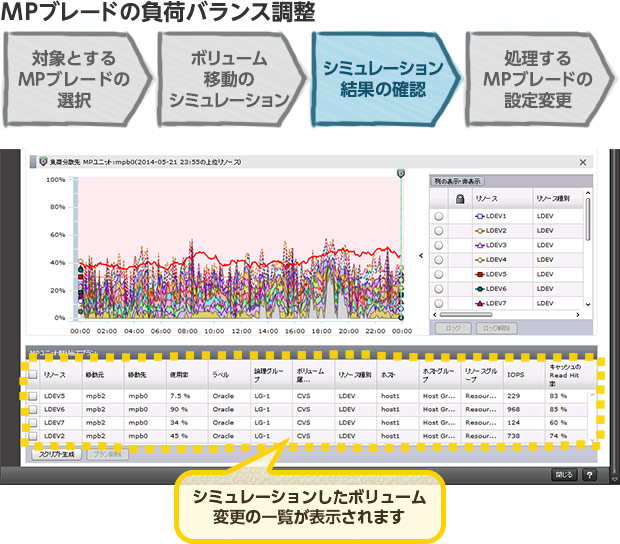

シミュレーションによってチェンジするボリュームは、一覧で確認できるのです。

さらに! さらに! Hitachi Command Suiteを使えば、シミュレーションしたボリュームチェンジを実現するためのコマンドスクリプトがオートマティックにクリエイトされるのです。

管理者はこのスクリプトを実行するだけで変更完了です。

すごい!!

これなら間違えずにMPブレードの負荷をチューニングできそうだよ!

そのとおり!

負荷分散の方法を知って、また一つステップアップしましたね。

まぁ、これでひとまず基礎編は卒業かな…。

え、なに、ピーちゃん。卒業?誰が?

いえ、気にしないでください。こっちの話です。

まだまだ油断は禁物ですよ。

スーパーなストレージ管理者への道のりは遠いのですから。

そうだね、これからもいろいろな機能の勉強を続けていくよ。

それに、定期的なヘルスチェックは欠かさないようにするからね。

その意気です。それでは、ソーローング!

(近いうちにまたヘルプしそうな気もしますけどね…ボソッ)