2018年10月、東京国際フォーラムにおいて開催された「Hitachi Social Innovation Forum 2018 TOKYO」。ここでは、「デジタル技術を活用した働き方の質を高めるワークスタイル革新」と題した、株式会社日立コンサルティングの西岡千尋氏と合同会社Spontena大堂允久氏によるセミナーをご紹介。働き方改革にデジタル技術を取り入れるとはどのようなことなのか、事例もまじえてレポートします。

働き方の“質”の向上とデジタル化の関係 西岡 千尋 氏

セミナーの前半は、株式会社 日立コンサルティングの西岡千尋氏による働き方改革とデジタル化の話でスタート。働き方改革は、長時間労働を抑制する『量的な変化』と、生産性を高める『質的な変化』という2つの側面があり、これらを両立していくための『デジタル技術の活用』を、木を切るという仕事を例に解説した。

(株式会社 日立コンサルティング サービス&デジタルコンサルティング本部 西岡 千尋 氏)

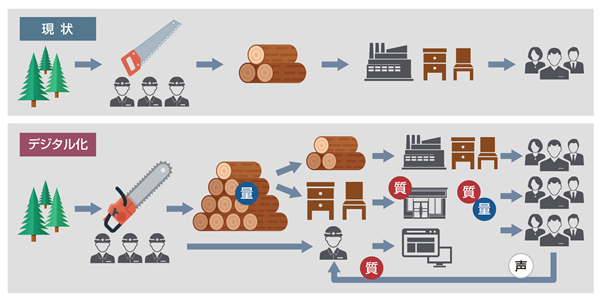

「例として、森や山から木を切って材木として家具メーカーに売る会社があったとしましょう。この会社を、デジタル化するとはどういうことなのか。たとえば、のこぎりというアナログなツールを、チェーンソーというデジタルツールに置き換えました。そうすると、木をたくさん切れるようになります。これが、昨今のデジタルツールの活用に近いかなと思います。

ただ、せっかく早く切り出してたくさん積み上げられた木材も、家具メーカーとの取引量が変わらないのであれば余ってしまいます。デジタルツールで作業効率が上がり、長時間労働が抑制できたとしても、会社としての生産性は上がっているとは言えません。むしろ、人員削減があるのではと、従業員を不安にさせてしまうかもしれません」

「では、デジタル化とは何なのかといったときに、人が余るから従業員を減らそうという話ではなく、発想を転換して、たとえば自社で家具を製作しお客さまに販売するといった新しい事業を起こしてビジネスを広げる。また、販売した家具のメンテナンス業務から、お客さまの声を直接聞くことができるようになる。

そうすると新しい家具の企画に活かせたり、社員のモチベーション向上にもつながっていく可能性があります。これが、アナログなものをデジタル化したときの、量的な変化と質的な変化を同時に実現するということです」

デジタルツールの導入は手段であり、働き方改革の第一歩では、『目的の明確化』と『何をどう変えていくかを定義する=見える化』が必要であり、施策実行の前後の状況を『測定』して効果を測ることが重要であることを、事例をまじえて説明した。

「“木が多く必要なときは残業が増える”“切るスピードが人により違う”“木の量が増えても販路がない”など現状を把握した上で、デジタル技術を導入する目的が、残業削減なのか、スキル向上なのか、取引量の増加なのかを把握し、施策=『ゴールと打ち手』を見定めて、チェーンソー(デジタルツール)を試して効果測定をした上で、全社導入を図る。 デジタルツールで量的変化を起こし、質の変化へつなげていくことが重要です」

他にもデジタル化による先進的な活用例として、SFA、CRMの導入から新規顧客開拓、モチベーションアップにつなげた例、経費精算業務の省力化からミスの削減とコア業務への注力化などを紹介し、最後に働き方改革でのデジタル技術の役割について触れた。

「生産性とは、従来は労働時間とイコールでした。これからは、時間あたりの成果が評価指標となります。人の力にテクノロジーを加えることによってパフォーマンスを高め、業務の付加価値を追求していく。そのような働き方を生み出していくということに取り組んでいただきたいなと思っています」

会話システムが実現するユーザー体験 大堂 允久 氏

後半は、合同会社Spontena(以下、Spontena)の大堂氏より、チャットボットというデジタルツールを活用した勤怠管理システムの事例を紹介した。チャットボットは、チャット(会話)とボット(ロボット)を組み合わせた言葉で、人工知能を活用した自動会話プログラムのこと。Spontenaは、2013年に設立されたチャットボット開発の専門企業であり、顧客企業と連携し、カスタムメイドのチャットボットで課題解決のソリューションを提供している。

「働き方改革や業務の効率化のために、いま『正確な勤怠データの管理』が求められています。勤怠データの入力率は100%というところが多いと思うのですが、それは月末に一気に慌てて入力しているからではないでしょうか。客観的なデータをとるために、PCのオン・オフや、入館のフラッパーゲートの時間など、さまざまな努力を試みているにもかかわらず、実際のところうまくいっていないケースが多いようです」

「最大の課題は、正確なデータがとれていないことにあります。1週間前の勤怠データなんて皆さん覚えてないと思いますし、月末に全部入れるなんて当然不可能なわけです。この課題を解決するには、当日の勤怠データは当日に入力してもらうということ、それをチャットボットで実現しよう、ということです」

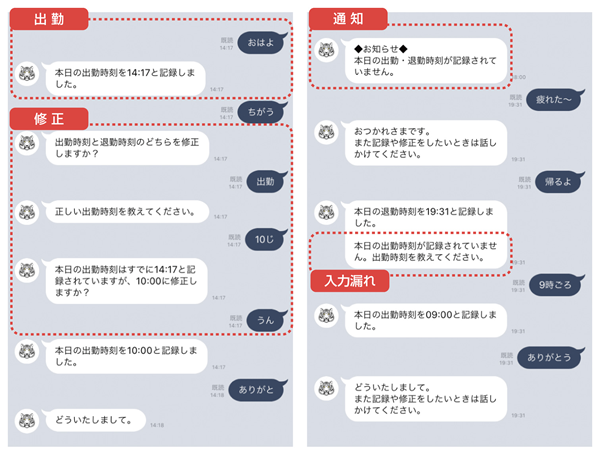

「これが実際に利用する画面です。見ておわかりかと思いますが、スマートフォン上のLINEです。たとえば、“おはよう”と話しかけると、出勤時刻が自動で入力されます。

間違えて変な時間に“おはよう”と話しかけてしまい、“出勤時刻を14:17と記録しました”という返信が来た場合でも、“ちがう”といえば“出勤時刻と退勤時刻のどちらを修正しますか?”と返ってきます。データを入れ忘れたときにはリマインドが来ますし、“記録を見せて”と確認したとき、“本日の退勤時刻が記録されていません”と返ってきたら、“帰るよ”と答えると“本日の退勤時刻は19:31と記録しました”と返ってきます」

「機能としてはミニマムで、大きな驚きはないかもしれませんが、手元のスマートフォンで普通に話すと勤怠データが入る、入力しやすい口を用意することで、導入事例では、勤怠の当日入力率が50%に上がりました。また、既に社内で使われていたPCのオンオフ時間とも連動した、勤怠管理システムとも連携させています」

このシステムでは、Spontenaは会話エンジンを提供し、フロントエンドはLINE、Facebook Messenger、Googleスピーカー、自社アプリでも対応でき、バックエンドの勤怠管理システムとはRPAを導入して連携することもできるので、導入も容易とのこと。

また、大堂氏は、課題解決型のチャットボットの可能性について解説し、一問一答型の会話は意外に難しく文脈を理解するために質問を返して賢くし、ユーザーの課題背景をどこまで推し量り解決していくかがポイントとなり、そのために重要となるのは提供側の事業範囲をどう定めるかである、と話しセミナーを終えた。