JR東日本 × 日立製作所

JR東日本は移動体験を「Ringo Pass」で変貌させる

鉄道も、タクシーも、シェアサイクルもワンストップに

あらゆる交通手段を活用してシームレスな移動の実現をめざす「MaaS(Mobility as a Service)」。そのMaaS事業に、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)が本格的に挑み始めた。なぜ、同社がそんなことを? いぶかしむ方もいるだろう。競争相手といえる交通事業者と、あえて連携する形となるからだ。さらに同社は株式会社日立製作所(日立製作所)との協業を基盤に、取り組みを加速させる。担当者に話を聞くと、鉄道、タクシー、シェアサイクルといったさまざまな交通手段が結び付き相乗効果を生み出す、新たな移動体験の展望が見えてきた。

「鉄道」から「ヒト」へ

ビジネスモデルの転換に動く

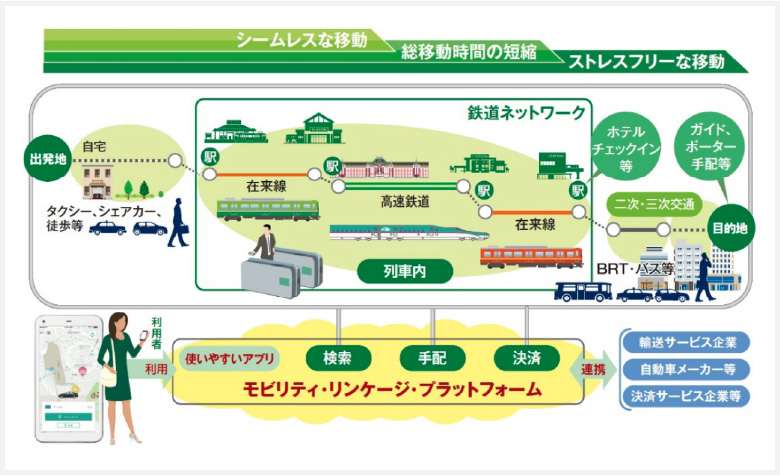

JR東日本は2018年7月、グループ経営ビジョン「変革2027」を発表し、新たな経営方針を明らかにした。その際中心に据えたのは、「鉄道を起点としたサービスの提供」から「ヒトを起点とした価値・サービスの創造」への転換である。「変革2027」の実現に向け、同社のMaaSのコンセプトでありシステム基盤でもある「モビリティ・リンケージ・プラットフォーム」を提唱。顧客の総移動時間の短縮や利便性の向上をめざしている。

モビリティ・リンケージ・プラットフォーム概要図

強固な経営基盤を持つJR東日本がこのような転換に取り組んだのは、他の産業で起きているデジタルディスラプター(IT活用により既存ビジネスを破壊するプレーヤー)の脅威を感じていたからだ。自らビジネスモデルを変革し、MaaSの実現に動いた。

JR東日本

MaaS・Suica推進本部 Maas事業部門

MaaSサービス開発グループ 安藤 優 氏

このような経営方針の転換と軌を一にして、社員の有志が新規事業としてチャレンジをスタートしたのが、MaaSの実現をめざすスマホアプリ「Ringo Pass」の開発である。有志で1年ほど事業化への模索を続けた後、2017年に正式なプロジェクトとして承認された。

最初期からのプロジェクトメンバーである同社 MaaS・Suica推進本部 Maas事業部門 MaaSサービス開発グループ 安藤優氏は「これまでJR東日本は、お客さまの駅から駅への移動を中心に、Suicaやエキナカ商業施設などのサービスを発展させてきました。しかし、お客さまは駅に行きたいわけではなく、最終目的地に行くために駅を通過しているに過ぎません。その本質的なニーズに応えるため、駅から先も含めて他の交通事業者とも連携してMaaSを実現し、お客さまにより便利な移動体験を提供したいのです」と語る。

約470カ所、3600台で実証実験を開始

ユーザーがMaaSに求める価値とは?

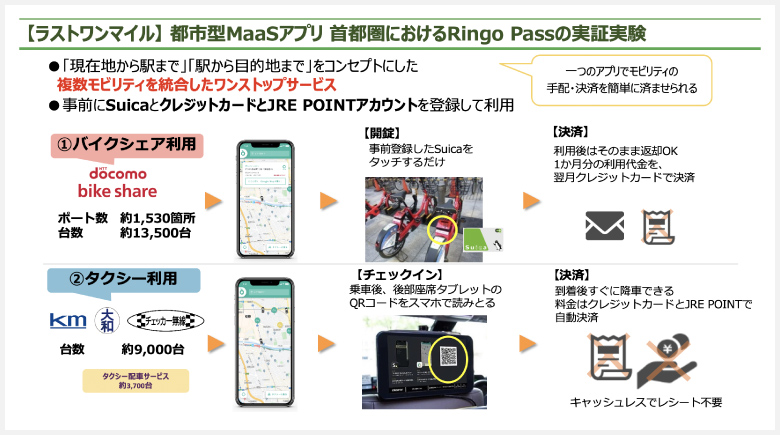

プロジェクトではビジネスモデルを検討すると同時にアプリのプロトタイプを作成。他の交通事業者に構想を説明し、協力を打診した。その結果自転車のシェアリングサービスを展開する株式会社ドコモ・バイクシェアと、国際自動車株式会社(Kmタクシー)の協力を得られた。エリアはバイクシェアが東京都内9区(サイクルポート数は約470カ所)、タクシーが東京23区内と武蔵野市、三鷹市(タクシー台数は約3,600台)における実施となった。

同時に取引先企業などに対し、実証実験のモニターとして参画を依頼。2018年から約10社の社員約200名がモニターとしてサービスを利用し、満足度や使い勝手などを検証した。

「Ringo Pass」で会員登録すると、対象すべての交通サービスについて、決済までシームレスに利用可能になる。アプリでは近くのシェアサイクル拠点やタクシーを検索・利用することもできる。さらには業務で公共交通機関を利用する際の経費精算にRingo Passのデータを活用できるなど、ビジネスパーソン向けの機能を多く実装してきた。

「Ringo Pass」利用イメージ

「実証実験の結果、ユーザーのニーズや他の交通事業者が抱える悩みなどが分かってきました」(安藤氏)。例えばシェアサイクルは認知度が低い、使い方が分からないというユーザーが案外多い。また駅前にサイクルポートがあれば便利だが、そこに拠点を置くのが難しいといった課題があった。駅周辺は十分な土地が確保できず、また地価も高いためだ。一方、タクシー乗り場は駅前にある。しかし実験を経て、必ずしもそうした営業形態の効率が良くはないことも見えてきた。タクシー乗り場におけるタクシーの客待ち時間が想像以上に長い状況があったためだ。安藤氏は「当初電車もタクシーもシェアサイクルもまとめて使えれば便利だろうと始めました。実証実験を通じ、ただそれだけではお客さまへの価値としては十分でないことを痛感しました。現在、複数のモビリティがまとまっているからこそ提供できるサービスづくりに試行錯誤しています」と語る。

未来の移動体験をもたらす、新たなサービスの提供へ。選ぶべき道筋が、少しずつ見えてきた。

JR東日本、日立製作所が模索する

スピードを強化した新たな開発の形

実証実験を踏まえ、さらなる改修と一般公開へ向けた準備がチームで進んでいく。実は今回のプロジェクトは、体制が少し特殊だ。各メンバーが事業企画とシステム開発を、いずれも担う形となっている。一般的に企業でシステム開発を行う際は、ビジネス部門とシステム部門が明確に分かれる。しかし、今回はそれをやめた。未知の新規事業において、ニーズに合ったものをより早く市場に展開していくスピード感を創出するためには、この体制が適しているとの判断だ。メンバーはビジネス面もシステム面も、両方の状況を理解しながら素早く歩を進めていく。

パートナーとの関係もこれまでとは大きく異なる。本プロジェクトでは日立製作所がJR東日本に伴走し、システム開発だけでなくビジネスモデルの検討にも協力してきた。安藤氏は「何社かに声をかけたなかで日立様は、一緒に事業企画からやりましょうと言ってくれました。我々も暗中模索の状態だったので、開発だけでなくビジネス面も含めた、プロジェクト全体の伴走支援をいただけることは非常に心強く、今回のパートナーに選ばせていただきました。共に多くの企業を回り、課題を共有しながら開発・検討を進めていきました」と説明する。こうした協業はJR東日本にとって、極めて珍しい試みだ。

システム開発についても、実証実験のフェーズでは専用プラットフォームでウォータフォール型の開発を行っていたが、オープンベータ版の開発にあたり、プラットフォームをAWS(Amazon Web Services)へ移行。短期間に設計・実証・デプロイを行い、改善を繰り返すアジャイル開発の手法を取り入れた。「オープンベータ版に移行する際、別のベンダーと組むことも検討しましたが、経緯もこれまでの課題も共有する日立様に継続して頼むことが、やはり最善と考えました」(安藤氏)。

公共交通を担うJR東日本にとって、何よりも優先すべきは安全である。そのため、要件通り確実にシステムを構築するウォータフォール型の開発が当たり前だった。トライアンドエラーを繰り返すアジャイル開発は、ほぼ未知の領域。しかし今回は新しいビジネスを創出するため、ユーザーやパートナーの声を聞きながら改善を繰り返す必要があり、アジャイル開発に踏み切った。

AWSとアジャイル開発の採用は、JR東日本と日立製作所が議論するなかで自然と導き出された結果だ。AWSに関しては実績や汎用性、信頼性の高さを評価。そして、日立製作所のAWSに対する知見やノウハウ、サポート力が背景にあった。MaaSのプラットフォームでは他社との連携が、サービス展開スピードのカギを握る。その点幅広く企業に選ばれるAWSだからこそ、容易な連携が可能になったといえる。実際、ドコモ・バイクシェアもAWSを採用していたことから、連携はスムーズに進んだ。

JR東日本

MaaS・Suica推進本部 Maas事業部門

MaaSサービス開発グループ 向野 裕未 氏

AWS環境について安藤氏は「サービスの成長に合わせ、容易にシステム基盤を拡張できるようになりました。Ringo PassをはじめとしたJR東日本のMaaSサービスへの機能提供のため、現在月に2回程度の本番リリースを実施しています。このような頻繁なリリースが無理なくできることもメリットに感じています」と語っている。

有志だけでスタートしたこのプロジェクトは、その後名実ともに同社の一事業として位置づけられ、MaaS事業部門が新設された。当時他部門から異動してきた同グループ 向野裕未氏は「以前からシステム開発に携わっていましたが、これまではビジネス部門と開発部門が完全に分かれていたので、まったく仕事のやり方が変わりました。日立様とも一緒に仕事をしたことはありましたが、その時は発注者と受注者という関係で、現在の協業とは関係性が異なりました。今の環境では両社がお客さまの方を向いて開発を進めており、理想的な形だと思います」と語る。

ただ「つながる」だけでない

JRならではの価値創出に期待

2020年1月「Ringo Pass」のオープンベータ版を一般公開。操作性や機能などアプリの改善を行い、大和自動車交通株式会社とチェッカーキャブ無線共同組合のタクシー会社2社も新たに参加した。アプリを広く公開することで、より広いユーザーやパートナーの声を聞いて改善を加え、サービスを育てていく。

そのためには、いくつか取り組むべきことがある。まずはエリアの拡大だ。元々公共交通が発達した東京都内を主ターゲットとしてきた同サービス。しかし、JR東日本の管轄エリアからすると東京都内はごく一部だ。今後さらに新たなパートナーを加え、利用範囲の拡大を図る。

単なるアプリ連携にとどまらない、新たな価値の創出も重要な課題だ。安藤氏は「ワンストップでさまざまな交通サービスを利用できるだけでは、使う必然性がまだ弱い。新たなパートナーとの協業によるサービスの拡充や、JR東日本だからこそできるサービスの創出が必要と考えています」と語る。

その試みの1つが、東京海上日動火災保険株式会社との業務提携だ。事故発生時の代替交通手段として、鉄道・バス・タクシー・シェアサイクルなどのモビリティサービスを「Ringo Pass」を通し、キャッシュレスでシームレスに提供する実証実験を行っている。事故が起きた後、手配された代車をまた運転して移動するのが、精神的負担と感じるユーザーも多いためだ。

提携するタクシー会社向けにより効率的な配車を実現するため、乗り場の待ち状況を知らせるサービスにも取り組む。実証実験で明らかになった、駅で待機するタクシーの列が非効率を生み出している状況を踏まえたものだ。こうした多様な試みを繰り返し、品質の向上をめざす。

一方MaaSサービスの基盤となる「モビリティ・リンケージ・プラットフォーム」については、同社に多数存在するシステムのつなぎ役として期待がかかる。「当社にはJR東日本アプリやTOHOKU MaaS(※)など、非常に多くのサービスとそれを実現するシステムがあります。モビリティ・リンケージ・プラットフォームを利用して、これらのサービスを柔軟に連携できるようになってきており、今後つなぎ役としての役割を期待しています」(向野氏)。

JR東日本は、日立製作所と共に「Ringo Pass」とそれを支える「モビリティ・リンケージ・プラットフォーム」を、新しい社会インフラとして育てていく。そこからどのような交通の未来が生み出されるのか、期待は尽きない。

- ※

- 東北エリアの旅のプランニングから、各種電子チケットの購入・予約・決済などがスマートフォンからできるMaaSサービス。

- QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標または商標です。

- AWS、Amazon Web Servicesの商標は、Amazon.com, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。