日立建機

執行役 CDIO 新事業創生ユニット長

遠西 清明 氏

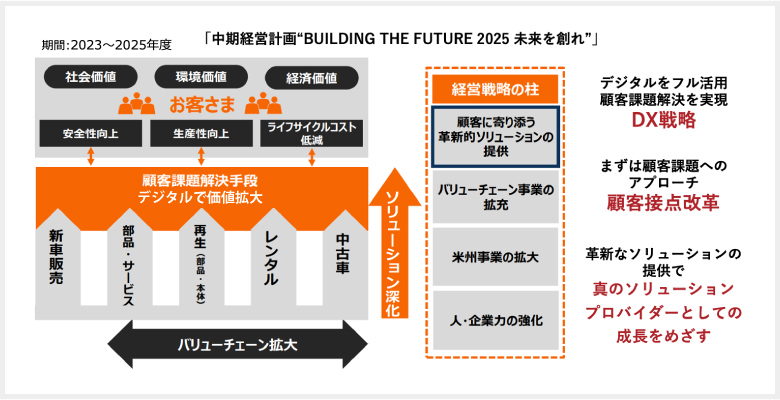

大手建設機械メーカーの日立建機は、売上高の海外比率が8割を超えるグローバル企業だ。2023年にスタートした中期経営計画「BUILDING THE FUTURE 2025 未来を創れ」では、経営戦略の中心的な柱として「顧客に寄り添う革新的ソリューションの提供」を掲げ、2023年4月に就任した先崎新社長は、記者発表で「日立建機は真のソリューションプロバイダーになる」と宣言し、顧客課題解決を実現するためにデジタルをフル活用するDX戦略の推進を明確に示した。

日立建機のこの方向性は、2018年から推進してきた「CIF:Customer Interest First(顧客課題解決志向)」がベースとなっている。CIFは「顧客の課題を常に行動の起点としていく」という考え方に基づく、日立建機グループ共通のスローガンだ。建設機械メーカーとして、良いモノを安く作るだけでなく、顧客の課題を解決しなければ長期的な関係を築くことはできず、自社の継続的な成長もないと考え、社員の意識改革も視野に入れて取り組みを開始した。

日立建機がDXを意識し始めたのは2016年頃のことだった。国内外の拠点を連結ベースで推進するために、まずはレガシーの基幹システムを刷新しなければDXを導くためのデータ活用もできないと考え、「V20プロジェクト」を開始した。これは日立建機の海外17拠点、国内5工場およびグループ企業の基幹システム刷新プロジェクトだ。

日立建機

DX推進本部 DX技術統括部 DX技術戦略部 部長

青山 和之 氏

同プロジェクトは2020年、当初の予定通り成功裏に終了。並行して刷新する基幹システムを前提として、2018年頃からDX実現に向けた構想を練り始めた。その際重視したのが、データを集め、蓄積し、活用できる基盤の構築である。日立建機 執行役 CDIO 新事業創生ユニット長の遠西清明氏は、「一般に、データの収集と蓄積ができても、利活用は難しい。そこで、自ら立ち上げたDX推進部門にて、データの有効活用が可能なキラーアプリが稼働できるDX基盤の構築に取り組み始めました」と語る。

この一連の活動の中で、V20プロジェクトの開始当初からパートナーとして伴走してきたのが日立製作所(以下、日立)である。当時はグループ企業でもあり、以前から人材交流も行ってきた。例えば、2016年から約3年間、100人を超える日立建機の社内システムの開発・運用に携わる社員が日立のIT部門に出向している。当時について、日立建機 DX推進本部 DX技術統括部 DX技術戦略部 部長の青山和之氏は語る。

「日立はITビジネスを行っているので、当社のシステム部門に比べ、取り組みの幅広さが全く違います。私自身は日立出身なので分かっていましたが、日立建機から日立に出向したメンバーの多くにとって日立が扱う技術領域の広さは衝撃だったように思います」

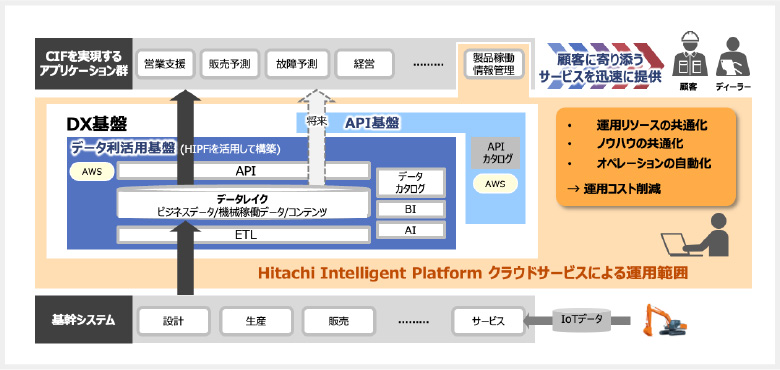

日立建機の従来のシステム構成は、基幹システムとフロントエンドのアプリケーション(アプリ)の2階層で、相互依存性が高く変化に柔軟に対応することが難しかった。そこで今回、基幹システムとアプリの間に、新たにDX基盤を構築。その中にデータレイクである「データ利活用基盤」と、疎結合のシステム連携を可能にする「API基盤」を設け、セキュリティや分析機能を装備した。このDX基盤を活用することで、アプリ開発・運用の効率化によるコスト削減と、開発リードタイム短縮を推進した。

CIFを実現・加速するための日立建機の「DX基盤」構造図

データレイクには、海外を含めた基幹システム、同社製の建設機械に搭載したGPSや各種センサーなどからのデータが集められ、営業やサービスの質向上に活用される。「社内データの中には、社外秘など注意を要するものもあります。どのデータを誰に見せるべきかのルール作りやセキュリティについては、日立と一緒になってアーキテクチャーを考えました」(青山氏)。

DXへの着手は早く進めたい。よってDX基盤の構築も急ぐ必要があった。今回DX基盤をAWS上で構築したのはそのためだ。これによりDX基盤自体を迅速に構築でき、アプリ開発のスピードも上がった。従来に比べ、開発期間を半分程度に短縮できたという。

AWS活用にあたり日立が果たした役割を、青山氏は次のように語る。「AWSには非常に多くの機能があり、次々に新しいサービスが登場するので、自分たちだけでキャッチアップするのは難しい場合もあります。似て非なる機能も多く、万一選択を間違えると課金額に大きな差が出てしまいます。日立のアドバイスにより、機能の組み合わせ方を最適化することができました」。

また、ビジネスの海外比率が高い日立建機にとって、グローバルで利用できるAWSは活用しやすい基盤であるという側面もある。

運用面でも日立の存在は大きい。基本的な運用は日立に依頼しており、現在日立建機におけるDX基盤の運用担当者は2人のみ。Hitachi Intelligent Platform(以下、HIPF)を利用してこの体制を実現した。日立のノウハウを集約したソリューションサービスであるこのHIPFは、構想策定から迅速なDX基盤の構築、セキュリティ対策や運用までをEnd-to-Endでサポートする。今回、HIPFをベースにDX基盤運用の多くを日立に任せている理由を、青山氏は次のように説明する。

「社内のリソースは、できるだけ価値の高いアプリ開発に振り分けたいと思っています。実は途中で他のパートナーとの協業の話も出たのですが、運用まで任せられる企業は他になく、日立にお願いしています」

なお2022年の時点で、日立建機は日立の連結対象から外れている。遠西氏は「DX基盤に関しては、資本関係の変化に関係なく今後も変わらずに一緒に進めていきます」と補足する。

CIFの実現をめざして、日立建機のシステム部門やDX推進本部は、V20プロジェクト以来DX推進活動を続けた。しかし全社的には当初、CIFを実現するためのDXへの理解がなかなか進まなかった。そこでCIFの考え方やチャレンジ精神の重要性を説くべく、トップが中心となり、国内外の主要拠点でタウンホールミーティングを実施。CIFの実現にデータを活用する重要性を共有し、顧客と接するフロントエンドの意識改革も図った。

加えて、実際にフロントエンドで活用するアプリ開発にも着手。国内営業を担うグループ企業の日立建機日本と協力して進めた。運用を日立に委ねることにより、社内リソースを振り向けることができた、その一例だ。

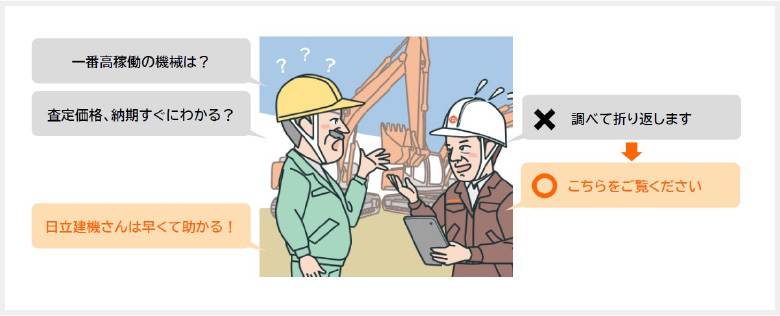

日立建機日本は当初、顧客の質問に対する迅速な回答が難しいという課題を抱えていた。従来の営業はプロとしてすぐに質問に答えられるようになるまで5年程度かかっていたという。若手は顧客の質問に対し「調べて折り返します」と答えざるを得ないケースが多かった。アプリ活用によって若手でも迅速に回答できるようになれば、大きな効果が期待できる。遠西氏は、「日立建機日本から情熱のある人たちを迎えてチームを作り、営業支援アプリの開発に取り組み始めました」と振り返る。

開発にあたっては試行錯誤が可能な、アジャイル開発を選択。専門家のアドバイスを受けながら構築を進めた。タブレットを使い、新車や中古車の在庫や納期、必要な修理部品の特定や手配など、時には社内のベテランと遠隔で連携し、営業現場で必要となる情報が客先ですぐに分かるアプリを開発した。

顧客の保有機状況に応じた提案を、アプリを用いることで全ての担当者が実施できる。

これにより若い世代でもベテランと同等のソリューションを提供できる

幹部や社員に向けて、この営業支援アプリを活用することで業務がどう変わるか、アニメーション動画を作成して理解を促進。これが幹部から好評だった。多摩営業所の所長からの賛同を受け、実際の店舗で利用してもらったところ顧客からも良い感触を得られたことで、一気に全社活用に向け弾みが付いた。

現在の利用者は約1,000人。利用率にばらつきはあるが、使わなければ仕事ができないよう業務プロセスを変えたこともあり、大きな成果が出ている。特に若手の育成時間短縮は著しく、習得まで5年かかっていたプロの対応が新卒入社後わずか1週間で可能になった。

遠西氏によると、成果は他にもあったという。「以前は営業が事務所に戻ってから、1時間程度事務仕事をしていました。アプリによってこれがなくなり、労働時間を短縮できました。また、アプリ活用によるクロスセルが2億円程度でています」。

日立建機では全体のレベルアップを図るため、活用事例の発表会を開催するなど、アプリを現場に浸透させる工夫をさらに重ねている。

DX基盤は現在進行形で整備を続けている。青山氏は、「長年基盤整備に取り組んできて、ようやくDX基盤がフロントで形になり始めました。やるべきことはまだ多く残っているので、今後もずっとやってきた日立と一緒に粘り強く整備と活用を進めていきたいと思います」と意気込みを語る。

中期経営計画「BUILDING THE FUTURE 2025 未来を創れ」では、「革新的ソリューションの提供で真のソリューションプロバイダーとしての成長をめざす」と目標を定めている。DX基盤の上でデータを利活用し、付加価値を高めたビジネス創造につなげていく。

日立建機の中期経営計画の全体像

日立建機では基盤整備とともに、それを現場で活用できる人材育成にも取り組んでいる。遠西氏は、「データを利活用することで新しいビジネスが見えてきます。しかし、これはデータサイエンティストだけではなく、ビジネスを良く分かった現場の人でなければできません」と強調する。そこで、広く全社員を対象にしたデジタル基礎研修から、より実践的スキルを学ぶデジタルチャレンジプログラムまで、幅広い研修プログラムを用意、2023年までに1,000人が受講する予定である。データ活用を推進できる「データエバンジェリスト」の育成に取り組んでいく。日立建機の目線は高く、広い。